Der „Friedensplan“ im Spiegel der Hanse – Tagung zu den mittelalterlichen Stadtbefestigungen in Stralsund

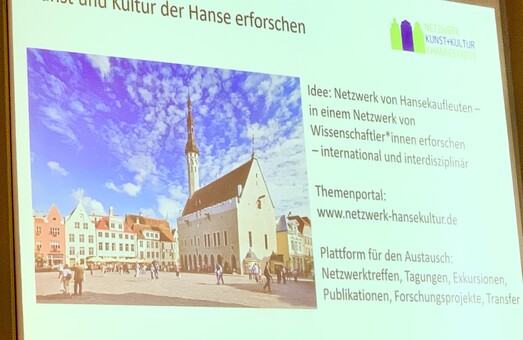

Daran erinnerte Dr. Anja Rasche, Mitbegründerin und Koordinatorin des Netzwerks für Kunst und Kultur, in ihrem Eröffnungsvortrag auf der am 20.–21. November vom Netzwerk und dem Mecklenburg-Zentrum der Universität Rostock organisierten Tagung zum Thema „Mittelalterliche Stadtbefestigungen im Ostseeraum“. Sie betonte zugleich die aktuelle Relevanz des Themas.

„Damals wurde Frieden allgemein als ein so selbstverständlicher Zustand wahrgenommen, dass eine vertiefte Auseinandersetzung damit nicht im Vordergrund stand. Unsere Anregung fand jedoch rasch Zustimmung, und die Tagung, die pandemiebedingt auf 2021 verschoben wurde, konnte schließlich stattfinden“, erläuterte Rasche. „Heute, nur wenige Jahre später, sind die Fragen von Krieg und Frieden, Verteidigungsfähigkeit und Bewaffnung äußerst aktuell.“

.jpg)

Die Radierung „The Triumph of Peace“ (1564) von Cornelis Cort als Allegorie von Harmonie, Wohlstand und Gerechtigkeit. The Metropolitan Museum of Art

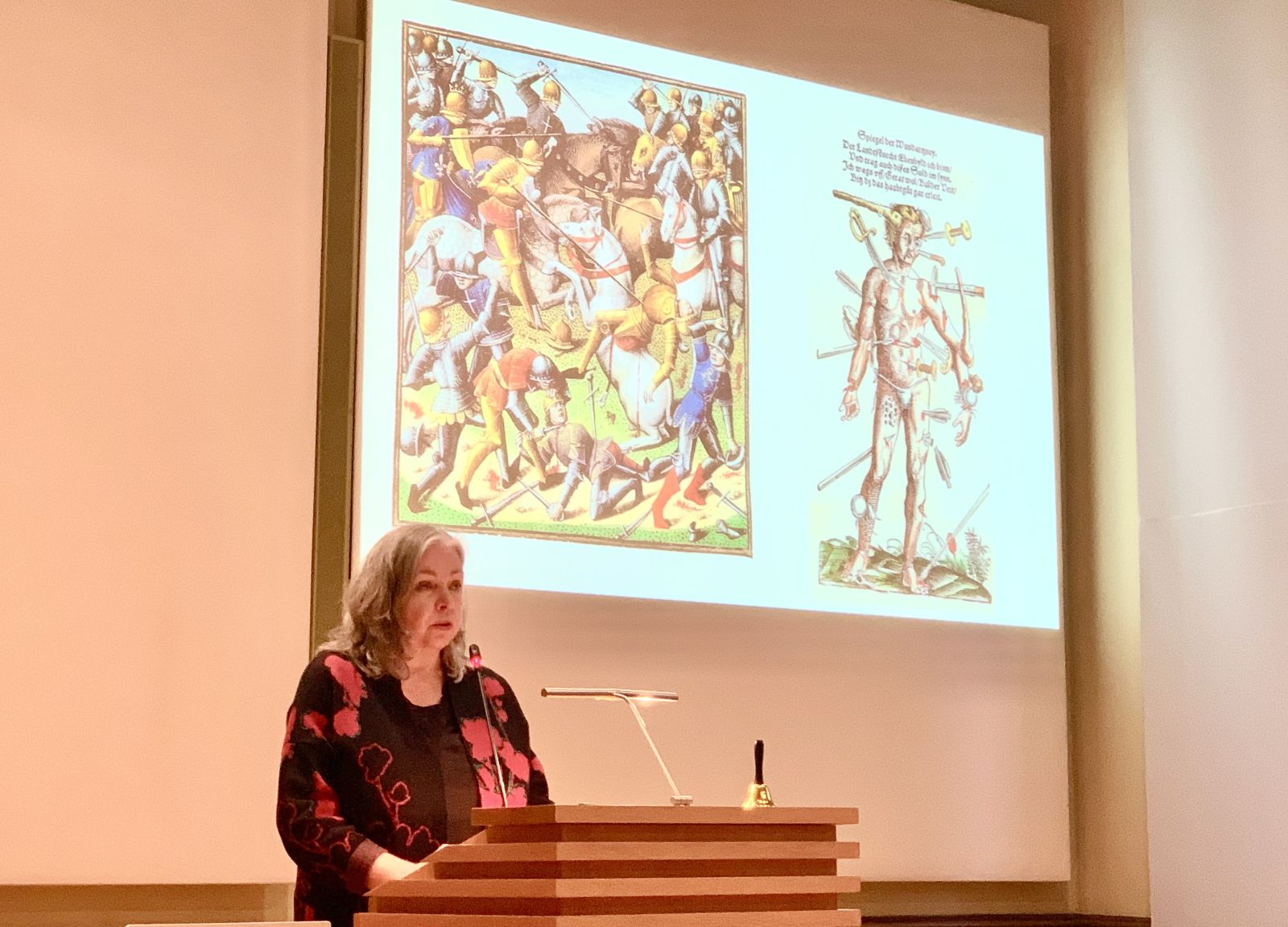

In ihrem Vortrag knüpfte Dr. Rasche an frühere Arbeiten an: an einen Arbeitsauftrag für das Europäische Hansemuseum zum Thema Bewaffnung, an die Vorbereitung der früheren Tagung zum Stralsunder Frieden sowie an eine gemeinsam mit Nils Jörn gehaltene Lesung in Wismar über ‚Krieg und Frieden in der Hanse‘.

„Nach dem Beginn des großangelegten Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 war es uns wichtig, genau im Kontext der Bemühungen der europäischen Hansestädte um die Stärkung ihrer eigenen Verteidigungsfähigkeit zu reagieren“, betonte Dr. Rasche.

Sie hob die zentrale Bedeutung starker Stadtmauern mit Türmen und Toren hervor, die im Mittelalter für das Stadtbild prägend waren. Das äußere Erscheinungsbild etwa Lübecks zeige die Stadt als eine geschlossene Einheit mit einer eigenständigen Topographie und markanten Türmen. „Seine Geschlossenheit und Wehrhaftigkeit wird besonders durch den Mauerring unterstrichen. Städteansichten aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts – wie die Ansicht der Hansestadt Lüneburg auf dem Heiligentaler Altar von Hans Bornemann (ca. 1448) – geben dies realistisch wieder. Auch die Ansicht von 1481, etwa auf dem Hochaltar der Nikolaikirche, zeigt diese architektonischen Besonderheiten“, erläuterte die Mitbegründerin des Netzwerks.

.jpg)

Ansicht von Lübeck aus der Schedelschen Weltchronik, Nürnberg, 1493

Das erste illustrierte Werk mit Stadtansichten, die sogenannte Schedelsche Weltchronik, erschien 1493 in Nürnberg. Unter den rund dreißig Panoramen, die Hartmann Schedel präsentierte, finden sich auch Hansestädte des südlichen Ostseeraums, wie zum Beispiel Lübeck. Interessanterweise basierten viele dieser Darstellungen auf Zeichnungen, die direkt aus den Städten nach Nürnberg gesandt wurden.

Dr. Rasche erläuterte zudem die Entwicklung der Stadtbefestigungen: Dem Bau der hohen oder spätmittelalterlichen Mauern gingen oft Ukrupierungen mit Wallgraben, Palisaden und gelegentlich steinernen Toren voraus. So konnte etwa Köln auf Reste der römischen Befestigung zurückgreifen, die ab dem 10. Jahrhundert auch das Kaufleute-Siedlungsgelände einschloss; ab 1180 entstand eine Topfsteinmauer auf drei Fundamentreihen. Viele Städte wurden jedoch erst im 13. Jahrhundert vollständig befestigt, da dies ein sehr kostenintensives Unterfangen war, selbst in Gebieten des Backsteinbaus. Die Anzahl der Durchlässe in den Stadtmauern an den Ausfallstraßen wurde üblicherweise auf das Notwendigste beschränkt, da sie bewacht und durch massive Tore gesichert werden mussten.